La médiation pour mieux vivre ensemble

à l’université

Depuis 2022, Virginie Engrand Linder, enseignante à CY Cergy Paris Université, occupe également la fonction de médiatrice interne. Elle accompagne les personnels administratifs, les enseignants-chercheurs et les étudiants dans la recherche de solutions pour dépasser leurs différends. Portrait d’une médiatrice engagée en faveur du bien-être au sein de la communauté universitaire.

Comment êtes-vous venue à la médiation ?

« J’ai suivi des études de droit à l’université de Cergy-Pontoise et ai obtenu un doctorat en droit public, portée par une vocation pour l’enseignement. J’ai ensuite intégré la composante de géographie, devenant une juriste parmi les géographes. Je n’ai plus quitté ce département, où j’enseigne le droit public, le droit de l’environnement ou bien encore le droit de l’urbanisme. Cet investissement m’a conduite à assumer progressivement des responsabilités administratives. En 2020, j’ai été élue directrice adjointe de la composante Lettres et Sciences humaines. Forte de cette expérience et de ma connaissance du fonctionnement de l’université, le vice-président délégué à la politique de l’établissement m’a proposé de réfléchir au développement de la médiation, mission vacante depuis la crise COVID. C’est ainsi qu’en 2022, j’ai pris mes fonctions de médiatrice interne au sein de l’université.

Comment s’est faite votre prise de poste en tant que médiatrice interne ?

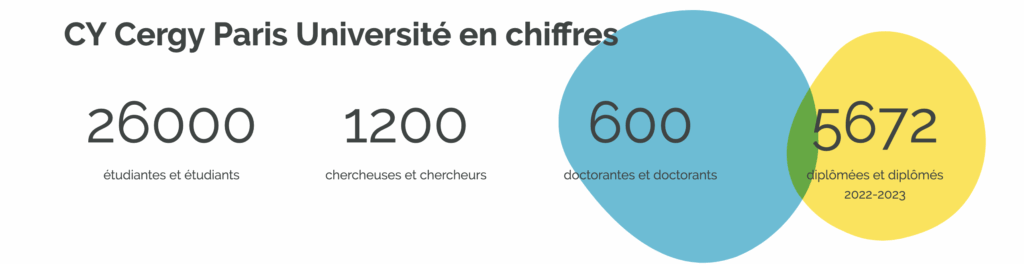

Bien que juriste de formation, il me semblait essentiel de me former spécifiquement à la médiation. L’université a d’emblée soutenu ma démarche. Lorsque j’ai pris mes fonctions, le poste de médiatrice était vacant depuis plus d’un an et le recours à la médiation restait marginal. Depuis, l’activité s’est considérablement développée : d’une quinzaine de saisines en 2023, nous sommes passés à une trentaine en 2024. Rien qu’au premier trimestre 2025, j’ai déjà été sollicitée quinze fois. Cette évolution traduit un besoin réel de médiation à CY, qui s’est développée sous l’effet des efforts importants déployés pour faire connaître la médiation : campagnes de sensibilisation, publications dans les newsletters internes, sur le site web et via les réseaux institutionnels, participation aux « cafés RH » … Peu à peu, la médiation est devenue une option bien identifiée, aussi bien pour les personnels que pour les étudiants. Ce travail de diffusion s’est appuyé sur des relais clés, comme les services de la vie étudiante et les services de santé. C’est vraiment un chantier de grande ampleur, à la mesure de notre communauté universitaire qui compte environ 26 000 étudiants, 1250 enseignants-chercheurs, 900 personnels administratifs et 600 doctorants.

Etre juriste, est-ce un atout selon vous ?

On entend parfois dire que les juristes font de piètres médiateurs, car ils sont perçus comme trop attachés à la norme et à la règle. Je pense au contraire que la rigueur juridique est un atout. Cette rigueur me permet de garantir un cadre solide, structuré et fiable. Toutefois, dans la pratique, je ne mobilise pas mon expertise juridique pour juger ou qualifier les faits. En revanche, ma vigilance juridique inspire confiance aux personnes médiées. Je pense que cela les rassure sur le respect du cadre et la neutralité de l’espace de dialogue que je leur propose.

Quel est votre périmètre d’action en tant que médiatrice ?

À CY Cergy-Paris Université, ma situation est un peu particulière : je suis enseignante-chercheuse, avec une décharge partielle pour exercer la mission de médiation. Statutairement, cette mission représente un quart de mon temps mais en réalité, elle occupe une place de plus en plus importante dans mon activité. Mon champ d’intervention est assez large : il englobe non seulement la proposition de modes de résolution des conflits mais aussi, des actions visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement. Mon champ d’action couvre l’ensemble de la communauté universitaire. Je peux être amenée à intervenir auprès des personnels administratifs, des enseignants-chercheurs. Mais aussi auprès des étudiants, y compris des doctorants.En tant que médiatrice interne, je ne rends ni avis ni recommandations. Mon rôle consiste à accompagner les personnes concernées, sans prendre parti, y compris vis-à-vis de la direction. Selon les situations, il peut m’arriver de réorienter certaines saisines vers d’autres collègues ou dispositifs internes, lorsque je ne suis pas la bonne interlocutrice pour intervenir. Aujourd’hui, la médiation s’inscrit aux côtés des autres voies existantes – contractuelles, contentieuses, disciplinaires – comme une alternative fondée sur le dialogue, permettant de traiter les conflits de manière plus souple et moins formelle.

Quels types de conflits traitez-vous ?

Les situations rencontrées sont très diverses, allant des conflits interpersonnels, impliquant deux personnes à des conflits collectifs, engageant des équipes ou des services. Cette diversité demande beaucoup de souplesse, une écoute active et une adaptation constante aux contextes et aux personnes. Les conflits traités en médiation peuvent concerner l’organisation du travail, les modalités de communication et les processus internes de fonctionnement. Il s’agit parfois de tensions liées à des incompréhensions, à des difficultés de communication au sein des équipes, ou à des attentes divergentes vis-à-vis des règles et des pratiques organisationnelles. La pratique du télétravail, bien que pratique et souple, peut contribuer à distendre les liens humains. Elle accentue parfois les malentendus ou les non-dits, ce qui peut nourrir des tensions larvées.

Traitez-vous les saisines sensibles, telles que les allégations de harcèlement ?

Jusqu’à présent, je n’ai pas été directement saisie de situations qualifiées de harcèlement. C’est un sujet auquel nous réfléchissons activement, en lien avec le service juridique et le service de santé. Nous étudions la manière d’aborder ces situations complexes et sensibles. Cela implique d’évaluer avec discernement si une situation peut réellement être traitée dans un espace de médiation, ou si elle doit être réorientée vers les services compétents, comme le service juridique, le service santé, ou la cellule de signalement.

Ou se déroulent les médiations à l’université ?

Au départ, les médiations se tenaient dans un bureau situé à l’étage de la Présidence. Ce qui pouvait être un peu gênant, du fait de la proximité symbolique avec la Direction. En concertation avec le Président Laurent Gatineau et la Direction générale des services, nous avons repensé l’organisation des lieux pour garantir un cadre plus neutre et plus accessible. Aujourd’hui, les médiations ont lieu à proximité de mon bureau d’enseignante, dans un espace plus adapté. Un lieu entièrement dédié à la médiation est en cours d’aménagement. Il offrira des conditions optimales en matière d’accueil, de confidentialité et de neutralité.

Quelle est votre posture en tant que médiatrice interne ?

Dans ma pratique de médiatrice interne, je m’appuie sur un principe fondamental qui est la stricte confidentialité des échanges. Aucun compte rendu n’est transmis à l’établissement sur le contenu des médiations, aucune communication n’est faite concernant les pistes de solution convenues entre les médiés. C’est une orientation que j’ai souhaitée dès le départ, et qui a été pleinement validée par l’université. La seule communication institutionnelle qui existe est le rapport d’activité annuel, lequel se limite à présenter des tendances générales, sans jamais entrer dans les détails des situations traitées. Cette confidentialité est essentielle pour garantir un climat de confiance et permettre aux personnes de s’exprimer librement dans l’espace de médiation. Ma posture d’écoute propre au tiers neutre est essentielle.

« Mon pouvoir réside justement dans le fait de ne pas en avoir »

En réalité, mon “pouvoir” réside justement dans le fait de ne pas en avoir. Il se manifeste dans ma capacité à instaurer un espace de confiance, à écouter sans juger, à reformuler, et à favoriser une parole libre et constructive, sans jamais trancher, ni imposer. Pour moi, l’indépendance et la confidentialité sont des conditions fondamentales d’une médiation éthique. Je me considère modestement comme une artisane du dialogue. Mon rôle est d’aider les personnes à dire ce qu’elles vivent, à exprimer leurs besoins. C’est ce travail patient d’écoute qui peut ouvrir un chemin vers des solutions. Le résultat n’est pas toujours immédiat, mais le simple fait d’entrer en médiation est déjà un acte fort, une démarche active vers le changement. Même si on ne règle pas tout, on a créé un petit espace de parole, un effet papillon qui peut transformer bien des choses.

Comment êtes-vous saisie pour une médiation ?

Aujourd’hui, il existe un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés à la médiation. Mais en pratique, la majorité des sollicitations me parviennent sur ma boîte mail personnelle. Les personnes identifient davantage « Virginie, médiatrice » plutôt que l’adresse générique « médiation ». C’est un contact très incarné. Par ailleurs, de nombreuses saisines se font aussi de manière informelle, notamment à l’issue des actions de sensibilisations que j’anime régulièrement. Il n’est pas rare que quelqu’un vienne me voir en disant qu’une situation rencontrée pourrait relever de la médiation. En pareil cas, je prends rapidement contact et propose un rendez-vous à la personne concernée.

Comment se déroule le processus de médiation ?

À chaque nouvelle médiation, j’utilise une convention d’entrée qui formalise le cadre d’intervention. Ce document permet d’établir d’emblée un espace clair, fondé sur la confiance et le respect des engagements. J’ai également conçu un support visuel afin de rendre le processus de médiation lisible et compréhensible. Le cadre mis en place dans mon établissement fonctionne bien, mais il repose aussi beaucoup sur mon engagement personnel : je le porte, je le fais vivre, je l’incarne.

La médiation débute généralement par un entretien individuel, qui peut se dérouler à distance. Ce premier échange permet à la personne à l’initiative de la demande d’exprimer librement la situation vécue, ses ressentis, ses besoins, ainsi que d’identifier si d’autres personnes sont concernées. Ensuite, deux options s’offrent à elle : soit elle informe elle-même l’autre partie de sa volonté d’entrer en médiation, soit je peux le faire à sa demande. En pratique, il est fréquent que la personne choisisse de prendre contact elle-même, afin que ma démarche ne soit pas perçue comme une intervention lourde ou contraignante. Dans le cadre de médiations collectives, j’ouvre généralement la séance par un temps de présentation. Très souvent, je commence par expliquer ce que je ne suis pas : ni juge ni arbitre. Cela permet de poser un cadre clair et de faciliter la compréhension de mon rôle. J’explique ensuite ce qu’est la médiation, ses principes fondamentaux – notamment la confidentialité, l’impartialité et le libre consentement – et je précise qu’il s’agit d’une démarche volontaire, jamais imposée. Je peux également de remettre un document explicatif pour appuyer ces éléments et assurer une compréhension partagée. Il est essentiel que chacun comprenne que l’on peut entrer ou quitter le processus à tout moment, sans pression.

Pratiquez-vous des médiations en distanciel ?

Oui, car la configuration même de l’université requiert parfois cette souplesse : l’établissement est réparti sur 9 campus et 19 sites, allant de Cergy-Pontoise à Saint-Germain, Gennevilliers, Antony, Paris, et même Pau. Dans ce contexte, la visioconférence constitue un outil utile, en particulier pour les entretiens individuels. C’est une solution pragmatique qui permet de concilier plus facilement mes différentes missions et qui facilite la participation des personnes qui ont des emplois du temps chargés ou qui sont éloignées géographiquement. En revanche, pour les médiations collectives ou les séances plénières, je privilégie systématiquement le présentiel. La présence physique est essentielle pour recréer du lien, capter les subtilités des échanges et accompagner au mieux les protagonistes.

Comment émergent les solutions entre les médiés ?

Dans chaque médiation, j’invite les personnes à réfléchir d’abord à leurs besoins. Bien identifier ce qui fait difficulté est une étape essentielle. Quand les besoins sont clarifiés, les solutions peuvent émerger de manière beaucoup plus fluide. Ce travail peut se faire naturellement par le dialogue, mais j’ai aussi recours, selon les situations, à des outils : fiches, tableaux, cartes, photolangage… Ces supports permettent de mettre des mots là où la parole seule ne suffit pas. Les solutions qui émergent sont très variées : une demande de changement de bureau, une réorganisation des missions, un besoin de redéfinir des règles de fonctionnement dans l’équipe…

« Le simple fait d’entrer en médiation est déjà une forme de solution »

Parfois, les personnes peuvent même décider, d’un commun accord, de ne plus échanger directement pendant un temps. Quand les solutions imaginées impliquent un niveau hiérarchique supérieur, je propose, avec l’accord des parties, de porter les projets d’accords à validation. Mon rôle reste celui d’un facilitateur, garant du cadre, mais non décisionnaire. Je considère que le simple fait d’entrer en médiation est déjà une forme de solution : accepter un entretien individuel, une rencontre en plénière, accepter de se reparler, tout cela contribue à sortir du conflit. C’est ce que j’appelle la stratégie des petits pas : chaque avancée, même minime, participe à construire un nouveau climat de travail plus apaisé.

Que se passe-t-il si les parties ne parviennent pas à une solution ?

Je ne valide pas moi-même les solutions. Je n’interviens pas dans les décisions. Mon rôle est de garantir un espace de communication libre, sécurisé et éthique, pas de produire ou d’imposer des solutions. Si les personnes en médiation n’ont pas le pouvoir de décision, deux options sont envisageables. La première consiste, avec leur accord, à élargir la médiation à des tiers habilités à valider les solutions envisagées. La seconde option est de mettre fin à la médiation et d’orienter les personnes vers d’autres dispositifs plus adaptés, qu’il s’agisse de procédures internes, d’un recours hiérarchique ou d’autres modes de traitement des situations. Dans tous les cas, la sortie de la médiation se fait de façon claire et concertée.

Quels sont vos projets dans le champ de la médiation à l’université de Cergy et dans l’enseignement supérieur ?

À l’Université de Cergy, un projet qui me tient particulièrement à cœur est celui de la médiation par les pairs. Certains établissements ont déjà mis en place des initiatives en ce sens. Il serait pertinent de structurer une démarche similaire à CY, en l’adaptant aux spécificités de notre université. Avec plus de 26 000 étudiants et une seule médiatrice en poste, il est parfois difficile de répondre efficacement à toutes les demandes ! Former des étudiants relais, ambassadeurs de la médiation, permettrait de rendre la médiation plus accessible, en créant une communauté engagée dans la prévention des conflits. Au-delà de mon établissement, je souhaite également contribuer à la diffusion d’une culture de la médiation dans le monde académique, notamment en collaborant avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’enjeu étant de renforcer la prévention des situations conflictuelles et d’améliorer le climat global dans les établissements.

Tissez-vous des liens avec d’autres médiateurs internes de votre secteur ?

Oui, c’est essentiel. J’ai rejoint le réseau des Médiateurs de l’Enseignement Supérieur et la Recherche, qui réunit une trentaine de médiateurs, issus de 20 établissements. Ce réseau a été créé pour que nous puissions partager nos pratiques entre pairs, dans un secteur où la médiation présente des spécificités fortes. Ce réseau est bien plus qu’un espace d’échange : c’est une ressource précieuse qui permet par exemple de mobiliser des collègues pour des co-médiations, solliciter une aide ou des retours d’expérience. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit de mener une médiation avec des étudiants étrangers dont je ne parle pas la langue. Les échanges dans ce réseau sont précieux pour progresser ensemble vers un cadre commun. Car à ce jour, il n’existe pas encore de cadre formel général pour la médiation, en particulier dans l’enseignement supérieur et la recherche. L’enjeu étant de construire un socle commun afin de garantir une médiation éthique, tout en laissant aux médiateurs de la souplesse pour s’adapter aux réalités de terrain.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans la médiation ?

Accompagner les personnes, leur redonner leur place, cela a du sens pour moi. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est de pouvoir, modestement, proposer une alternative aux modes traditionnels de résolution des conflits. En tant que juriste, je mesure combien le contentieux peut être lourd et contraignant. La médiation, au contraire, permet aux personnes de rester actrices de leur cheminement, de se responsabiliser. Enfin, ce qui me plaît dans la médiation, c’est qu’elle s’inscrit naturellement dans la continuité de mes autres métiers. J’enseigne, je transmets, et je suis engagée dans les questions du bien-vivre et du bien-être au sein de l’établissement.

Propos recueillis par Marie-José Gava

Les conditions d’une médiation réussie …

Selon Virginie Engrand-Linder, pour que la médiation interne puisse jouer pleinement son rôle, elle doit s’appuyer sur un socle de principes clairs :

- La confidentialité : sans ce principe, il ne peut y avoir de confiance

- La liberté : chacun est libre d’entrer, de rester ou de se retirer à tout moment du processus.

- La neutralité : il convient de ne pas prendre parti ni pour l’un ni pour l’autre médié

L’indépendance : c’est ce qui garantit l’autonomie de la médiation au niveau institutionnel